sentinelle

- 56 ans

- Membre depuis le 17/10/2008

- Nombre de critiques : 77

Films préférés de l'utilisateur sentinelle

Utilisateurs qui me suivent de l'utilisateur sentinelle

Utilisateur suivi de l'utilisateur sentinelle

- Page précédente

- Page suivante

- 1

- ...

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- ...

- 16

Publié le 30 janvier 2014

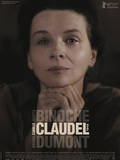

25 ans après Camille Claudel de Bruno Nuyten, c’est au tour de Bruno Dumont de revenir sur la vie de la sculptrice, internée en 1915 à l’asile de Montdevergues, près d’Avignon. A l’origine de ce projet, il y a Juliette Binoche, qui avait manifesté son envie de tourner sous la direction du réalisateur. Très vite, le sujet s’est imposé : les âges de Camille et de l’actrice correspondant, c’est aux alentours du début de la cinquantaine que nous suivrons les traces de l’artiste.

Camille est une femme dépressive qui souffre de solitude alors qu’elle est surveillée jour et nuit à l’asile où elle doit s’accommoder de la présence constante d’aliénés. Seule en n’étant paradoxalement jamais isolée : une solitude de tous les instants ponctuée de cris, de rires absurdes, de pleurs, de bruits de percussion répétitifs. Camille est une femme enfermée contre son gré dans un asile de fous, à la demande de sa famille. Elle ne comprend pas les raisons de son internement et ne désespère pas de pouvoir être libérée un jour. Elle attend avec impatience la venue de son frère, Paul Claudel, qui viendra lui rendre visite après cinq années d’absence. Paul Claudel, bien que tout illuminé par sa foi, n'éprouve aucune compassion pour sa sœur. Et malgré l’insistance du médecin qui intercède à la faveur de Camille en demandant sa libération, il ne sera jamais entendu par la famille, qui refusera toujours de répondre favorablement à cette demande.

Pour coller au plus près de la vie de Camille Claudel, Bruno Dumont tournera dans des vrais décors avec de vrais handicapés mentaux, de façon à approcher le plus près possible l'essence même de la maladie mentale. Le réalisateur aurait pu aborder l’internement abusif, l’abus de confiance, la place de la femme dans la société de cette époque. Mais il s’attarde avant tout sur le visage de Juliette Binoche, qui pleure, qui prie, qui écrit des lettres, qui monologue parfois, sourit rarement mais se désespère souvent. Dire que ce film est âpre est un euphémisme, tant l’attente, l'affliction et la solitude de l’enfermement en sont les thématiques principales. La radicalité de ton et le propos austère seront compensés par la beauté des lieux et des paysages sans oublier cette volonté d’atteindre au plus près la vérité de l’aliénation mentale et de l'enfermement arbitraire d'une femme devenue gênante pour sa famille.

Publié le 30 janvier 2014

Troisième long métrage de ?Steve McQueen, le maître incontesté du corps en souffrance, de l'enfermement et de la chair meurtrie.

Disons-le d'emblée, ce film est presque parfait : un témoignage bouleversant basé sur l’autobiographie de Solomon Northup, un morceau d'histoire pas encore vraiment digéré de l’Amérique esclavagiste, une tension de tous les instants, des rôles d'une grande consistance, y compris dans les seconds rôles (Paul Dano, Lupita Nyong'o, Alfre Woodard dans Maîtresse Shaw, dont on peut déplorer la petitesse du rôle), une interprétation magistrale des comédiens (Chewetel Ejiofor et Michael Fassbender en tête), des plans qui frôlent le classicisme sans pour autant perdre de leur intensité.

12 Years a Slave est un film fort, éprouvant, intense et nécessaire.

Publié le 26 janvier 2014

Yumiko est hantée par un rêve récurrent, celui de n’avoir pas pu retenir sa grand-mère désireuse de mourir dans la région qui l’a vu naître, étant trop jeune à l’époque pour lui faire entendre raison ou l’obliger contre son gré de revenir à la maison familiale. Une grand-mère disparue à jamais, sans laisser de traces, comme évanouie dans la nature.

Comme une étrange répétition, Yumiko sera confrontée à une autre perte tout aussi mystérieuse lorsque son jeune époux disparaît, leur fils n’étant âgé que de trois mois. Ecrasé par un train, probablement un suicide. Pourquoi ?

Quelques années plus tard, elle accepte un mariage arrangé et rejoins sur futur époux qui vit seul avec son vieux père et sa petite fille, dans un village côtier. Mais Yumiko n’en oublie pas pour autant ses fantômes, ses morts, qui continuent de la hanter, de la culpabiliser, de lui poser questions.

Maborosi est un film sur le deuil, la perte et la solitude de ceux qui restent, ceux qui ne comprennent pas pourquoi ils ont été abandonnés, ceux qui n’ont pas pu retenir les personnes aimées. Mais si l’amour était aussi laisser l’autre s’en aller, disparaître à tout jamais, accepter l'inacceptable sans pour autant oublier ?

Ce premier long métrage du réalisateur est une petite merveille de sensibilité et de poésie. Les images sont absolument magnifiques, le cadrage, les jeux d’ombre et de lumière, les intérieurs sombres tout en contraste avec la lumière du jour traversant les fenêtres. Le son du ressac de la mer, du vent, de la pluie, d’un train qui passe. On entend les secondes qui s’écoulent dans un sentiment d’abandon et de solitude. Un film hanté par la mort tout en étant habité par les sentiments que la perte engendre.

Un très beau film, intense et délicat à fois.

Publié le 26 janvier 2014

En situant son film à une époque très particulière, celui du suicide d’Hitler et de la débâcle du nazisme en Allemagne, Cate Shortland aurait pu aborder des thématiques peu exploitées au cinéma (la fin de la croyance à une idéologie ou la culpabilité transmise par héritage ) en mettant sa caméra au service des enfants d'un haut dignitaire nazi, abandonnés à eux-mêmes dans un pays dévasté dans lequel des photos de camps d’extermination commencent à circuler par l’entremise des alliés. Mais étrangement le propos du film dévie quelque peu de cette trajectoire en prenant volontiers des allures de conte macabre dans lequel des jeunes enfants, livrés à eux-mêmes, essayent de rejoindre leur grand-mère en traversant la forêt. Aucune compassion, aucun aide sans contrepartie, aucune empathie à attendre des personnes qu'ils croisent sur leur chemin : les enfants traversent un monde froid, austère, violent et terriblement dangereux. Seul Thomas, qui se dit être un juif rescapé, semble vouloir leur apporter son aide...

Une belle photographie et un esthétisme assumé pour un voyage initiatique, avec en point de mire la perte de l’innocence. Lore est un film assez déconcertant, tout en langueur et en longueur mais d’une grande beauté formelle, comme si la nature et les paysages magnifiques pouvaient racheter la noirceur de l’âme humaine

Publié le 26 janvier 2014

Comédie douce-amère sur les difficultés de renouer avec l'amour à un âge où les enfants sont en partance, ce film brasse, mine de rien, pas mal de sujets autour de la peur de l'échec et du manque de confiance en soi. Sous le ressort comique de situation, une certaine mélancolie teintée de désillusion ne fait jamais défaut. Si la réalisatrice se repose sur le jeu des acteurs principaux (mention spéciale pour le regretté James Gandolfini, qui donne un peu de relief à cette histoire par sa carrure imposante et son énorme potentiel de sympathie), le film manque tout de même cruellement d'envergure tant il m'a semblé fort linéaire et répétitif. Quant aux seconds rôles, ils sont malheureusement sous-exploités. Nicole Holofcener a réalisé quelques épisodes de séries télévisées comme Sex and the City ou encore Gilmore Girls et cela se sent tant le film, divertissant et non dénué d'intérêt, semble mieux se prêter au petit écran qu'aux salles de cinéma.

- Page précédente

- Page suivante

- 1

- ...

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- ...

- 16