VictorB

- 37 ans

- Membre depuis le 17/05/2011

- Nombre de critiques : 131

Films préférés de l'utilisateur VictorB

Utilisateurs qui me suivent de l'utilisateur VictorB

- Page précédente

- Page suivante

- 1

- ...

- 24

- 25

- 26

- 27

Publié le 8 août 2011

C'était l'époque où les enfants jouaient à l'Amérique pendant que les parents faisaient la guerre. Mais les enfants de 1979 ont grandi et sont les cinéastes d'aujourd'hui. Le dernier wonderboy de Hollywood porte l'emblème de cette génération : J.J. Abrams, auteur de scénarios où triomphe l'art du pitch (les séries télé Lost et Alias), est également le réalisateur de deux relectures d'autres série-télé adaptées au cinéma, Star Trek et Mission:Impossible 3 -adaptées au sens propre, c'est-à-dire à partir des séries originelles, réfléchies pour un format nouveau, des codes de narration propres- ainsi que l'initiateur de l'excellent Cloverfield. Super 8 recycle d'ailleurs le monstre abstrait de ce dernier et le propulse dans une machine à remonter le temps. Sans tout miser sur sa reconstitution (un peu de 'My Sharona' des Knack, de Blondie, des walkmans, des figurines, quelques gimmicks de famille 'wasp' moyenne), Abrams parvient à reposer tout le film dessus avec l'élégance de l'économie : film d'ambiance et de personnages, Super 8 retarde le plus possible le démarrage de l'action, refusant de lui sacrifier ses personnages auxquels nous sommes trop attachés (en vingt minutes de film, un exploit à la Judd Apatow, sauf que ses films à lui ne démarrent jamais). Et de fait, on rêve de cette trame lâche comme étant la seule du long métrage, laissant les intrigues se nouer autour du couple Joel Courtney et Elle Fanning (qui confirme tout le bien qu'on pensait d'elle dans l'indolent Somewhere de Coppola) et du petit groupe d'enfants. Pas loin de cet objectif, le film documente une lutte interne et structurelle entre intrigue basique de film d'envahisseurs (somme toute interchangeable avec d'autres du genre depuis Invasion Of The Body Snatchers de Don Siegel en 1956) et pré-teen movie.

Arrêtons donc en effet de crier qu'il s'agit d'un film de Spielberg, ce dernier n'aurait tout simplement pas pu le réaliser. Spielberg est ailleurs depuis longtemps, ses années 2000 ont été celles du désespoir moral, celui de La Guerre des Mondes, A.I. et Minority Report. En revanche, il ne pouvait que sponsoriser cette relecture de son œuvre, qui est, au sens le plus large, composée d'un cœur de beurre derrière sa carapace dure, dont le sujet n'est autre que la culture proto-geek et le cinéma du début des années 80. Visuellement, Abrams utilise des maquettes à l'ancienne et une bande de pré-ados comme héros, abuse de flares dans les optiques, produisant ces rayons bleus qui soulignent la possibilité extraterrestre de façon peut-être fort expressive mais comme un écho direct et subconscient (pour le spectateur) au cinéma de son ainé et modèle. Cette peur matérialisée à l'écran n'est jamais que la projection des spectres de la guerre froide et de l'angoisse d'une invasion communiste, Abrams est suffisamment intelligent pour le faire dire par un habitant de sa petite bourgade spielbergienne, toute en vallons et rues larges où il implante son action. Heureusement l'avalanche de références que le film convoque est immédiatement aspirée par lui, distillée en intraveineuse de charme suranné au spectateur.

En digne héritier d'Hitchcock (plus encore que de l'auteur de Duel et Close Encounters, voir le générique de fin), J.J.Abrams nous offre un MacGuffin plus gros que nature, presque démesuré par rapport au récit, et tellement vaguement rattaché à celui-ci que le film charrie sans cesse une intrigue principale qui empiète sur la secondaire, à moins que ce ne soit le contraire. Abrams y offre aussi un condensé de son œuvre : invraisemblable et mystère abstrait autour du monstre venu de Lost, objectif simple de retourner dans le lieu le plus dangereux pour sauver une fille (le 'get the girl' de Cloverfield), même choix de ne pas choisir entre télévisuel et cinématographique, même super-références à la génération 70-80 des Close Encounters, E.T., Goonies et autre Starman de John Carpenter.

Super 8 est lové tout entier dans une nostalgie mélancolique qui tient moins du placement commercial que de l'hommage sincère à ses maitres et à sa jeunesse. Final candide même, où, prouesse de catharsis sentimentale, les yeux de la bête s'ouvrent sur les yeux de la mère disparue (un effet dû aux incrustations digitales de l'ILM, lire à ce titre la passionnante interview d'Abrams dans les Cahiers de ce mois-ci). La créature qui voulait juste rentrer chez elle peut ainsi emporter la douleur du garçon avec lui, et donner au film une clef de plus, celle du rite initiatique d'autant moins douloureux que l'élévation aspire avec elle le dernier catalyseur de tristesse avec l'idée visuelle simple et belle du médaillon magnétisé.

Abrams passe maitre dans l'art de psychologiser sa génération, et la ramener sur son propre territoire à jamais perdu, celui de son enfance. Cette madeleine de Proust consommée, force est de constater que même le prédateur aveugle n'y résiste pas. Dans le genre et sur ce continent, seul Greg Mottola (Adventureland, Superbad) parvient à des films aussi touchants et fondants de tendresse avec autant d'éléments qui ne le sont pas. A n'en pas douter, Super 8, véritable blockbuster « méta » et post-moderne, est un des films majeurs de l'année.

Publié le 5 août 2011

Le principe Cavalier, filmage en DV de l'intime, des traces laissées par les personnes aimées, d'un minimalisme parfois rugueux mais toujours secrètement lyrique s'ouvre après une décennie autarcique sublime (Le Filmeur, Irène) mais un peu flippante dans sa claustrophobie. A juste titre, Pater aura été le film le plus ovationné de la compétition officielle de Cannes, ce qui ne l'a pas empêché de repartir bredouille -autre grand moment d'humour "méta" d'imaginer le président du jury Robert De Niro découvrant cet OCNI et n'y pigeant rien. Ici donc, on ouvre les portes (du pouvoir), on joue. Mais on joue à quoi ? A la convention pittoresque d'un film « en costumes » ? A mettre ses plus beaux habits ? A guetter le grand sujet de l'exercice du pouvoir parmi les hommes ? A infiltrer une élite en contrebande, faire des cabanes et voir qui est le plus fort ? Cavalier joue avec Lindon, premier acteur professionnel depuis vingt ans, Cavalier avec le spectateur, au jeu gigogne du film sur le film en train de se faire. On a souvent parlé de minimalisme pour le cinéma de Cavalier ; c'est inexact, du moins pour Pater : il s'agit bien d'un cinéma de chambre comme il existe la musique de chambre (qui n'est pas la musique minimaliste !). Commencé sous les auspices du rituel le plus fondamental, celui de la nourriture et du repas, est ainsi explicité dès la première scène ce « lit du pouvoir » sur lequel se fonde d'abord une amitié, puis une envie : il est acteur, je suis réalisateur, quel film faire ensemble ? « Qu'est-ce qui empêche ? », question rituelle sur un plateau de cinéma pour savoir si toute l'équipe est prête à tourner, ne trouve forcément pas de réponse dans cette mise-en-place sublime de simplicité, c'est donc son écho qu'on entendra se prolonger durant tout le film qui sera ainsi le territoire de tous les possibles, celui d'enchainer les scènes comme les perles d'un collier mais aussi celui d'exhiber le squelette du processus de création. Cette construction par strates successives fonctionne aussi à merveille dans ses intermèdes les plus anecdotiques : un essai de cravates, sélectionnées patiemment pour leurs textures et couleurs, Cavalier filmant son chat, ou encore ces visites chez le boulanger et au café à la rencontre des gens, produisant des impromptus d'une poésie folle.

Chacun tient la caméra, à tour de rôle, chacun joue et est joué par l'autre, s'amuse à le surprendre. La scène de découverte de la photo compromettante de l'adversaire est une des improvisations les plus séduisantes vues à l'écran, le petit trio replié sur ses chuchotements opérant comme l'allégorie et discrète de toute la fonction politique. Autant d'espaces métonymiques créés à l'ombre des grandes sphères, traversés par une bande d'épicuriens éclairés. Scènes-visions aussi : cette jeune femme allongée dans le lit du Premier Ministre, cette tentative d'intimidation du capot de la voiture défoncé par cinq pioches. Scènes visionnaires également : le film a résonné curieusement avec l'éclatement de l'affaire DSK en plein Cannes et la mesure choisie pour défendre le programme du Premier Ministre, celle de la réduction des écarts de salaires entre patrons et salariés d'une société, se retrouve dans les programmes de la gauche française pour 2012. Chassez le réel il revient au galop (le film n'est ni documentaire ni fiction mais un des plus heureux équilibres entre les deux disciplines) : Vincent Lindon ne nous paraitra jamais aussi proche que dans cette colère de cinq minutes contre son propriétaire captées par l'humaniste Cavalier, un des grands cinéaste dépositaire de l'éthique et de l'empathie au cinéma, ensuite lui même face au miroir et réalisant soudain : « Je ressemble de plus en plus à mon père » et peut-être en écho discret avec la Légion d'Honneur remise à Lindon à la fin. On pourrait d'ailleurs soupçonner cette fin d'être doublée en master en champ sur Lindon pour le simple plaisir de l'entendre répéter : « Si c'est un film, c'est que c'est vrai ».

Pater, père à se trouver en l'autre, puis père à tuer évidemment, est jouissif pour peu qu'on y prenne part (tout nous y invite) : on découvre alors sous la couverture mince, outre l'humanité essentielle de ces hommes, outre leur passion affichée pour les cravates, le film le plus drôle de l'année.

La première vertu de Pater et non des moindres, c'est encore de nous rappeler que le cinéma est là, dans sa simplicité, qu'il pétille et frémit sous la surface du réel, ne demande qu'à poindre. Mettons un costume, une cravate, l'artifice et la convention nécessaires y sont. Le cinéma est partout, à portée de main. Il n'y a qu'à la tendre.

Publié le 29 juillet 2011

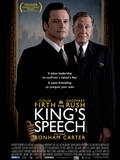

Épouvantable exercice de relecture historique et de morale édifiante (disons-le tout net : de propagande), The King's Speech rencontre a priori tous les suffrages. Mais l'analyse de ce qui crée ce « consensus mou » (pekka) m'intéresse plus que l'œuvre elle-même ; le film est sans qualités, terne, froid, sans aucun sens du tempo, éprouve notre sentimentalisme neu-neu à force d'appels du pied lourdingues au spectateur : gros plans et effets tire-larmes a gogo, humour fonctionnel « so british », cliché rebattu de la « retenue à l'anglaise » cultivé comme un exotisme de pacotille, Colin Firth qui semble hurler: « Oscarisez-moi! » à chaque tressaillement de sourcils, dans un grand numéro de cabotin comparé à sa présence dans A Single Man de Tom Ford. La mise en image du handicap, à grands coups de courtes focales déformantes, rappelle le pauvre usage qu'en faisait Costa-Gavras dans Z pour bien nous montrer qui étaient les méchants. Pekka (+ Magellan) font bien de souligner la finale en applaudissements sensés démagogiquement se confondre avec ceux de la salle, alors que ces images viennent exactement se superposer aux images vues peu avant dans le film d'Hitler harangué par son public dans une drôle d'ambiguïté involontairement discursive. La foule justement, anonyme, traitée comme une masse informe a contrario de la belle tradition du cinéma anglais, fond sous tant de bons sentiments ; elle a fait sa petite catharsis identificatrice et maintenant va rentrer chez elle. Quant au réalisateur de ce mélo flasque et joué d'avance, Tom Hooper (citons-le puisque personne ne semble prêt à le faire), on aura compris qu'il s'agit d'un irresponsable. Et ne sacrifions pas au fantasme de la « performance d'acteur » détachable d'un tout plus discutable, comme si un film était une collection de parties artistiques autonomes et étanches : il n'y a pas de grands acteurs, il n'y a que des grands réalisateurs.

Le top des meilleurs films ci-dessus ne cesse heureusement de se modifier... Mais permettez l'occasion d'un petit retour sur le Top 3 de la communauté Cinebel jusqu'à la semaine dernière, il s'agissait de : King's Speech, Les Femmes du 6è Etage, Les Émotifs Anonymes... Trois « feelgood movies » qui se terminent trop bien, sacrifiant au happy-end à hollywoodienne que tant conspuent sous d'autres cieux, trois films qui fuient notre époque dans les travers les plus frelatés du « cinéma de papa » décriés par la Nouvelle Vague, qui pourraient être sortis dans les années 50 qu'on aurait pas vu la différence (on peut ajouter La Fille du Puisatier à ce sinistre constat). Trois films « en costumes », trois reconstitutions ripolinées et raides dans leur mise-en-scène passe-partout, trois films édifiants, pontifiants même, basés sur un personnage principal masculin aux épaules trop minces pour la fonction qu'il doit représenter (patron d'usine, notable arrogant, et même roi) avec un handicap qu'il va parvenir à surmonter à force de courage et porté par l'amour d'une femme -vous sentez monter les violons? Curieux mâles dé-virilisés, incapable d'éprouver la fonction paternelle, à la libido en berne, asociaux, voire même pas capables de parole (les personnages de Benoit Poelvoorde & Colin Firth), trois figures humiliées mais qui tentent juste de rester dignes, droites dans leurs souliers bien vernis, qui ouvrent naturellement la brèche à un répondant aussi viscéral et outrancier qu'eux sont complexés et inhibés, un monstre féminin psychotique et schizophrénique, la Nina/Black Swan d'Aronofsky (outsider du top, enfin un grand film et un grand cinéaste), portrait d'une perfectionniste obligée de prendre la place vacante du dominant et de purger les pulsions de sexe et de violence refoulée à grands coups de hors-champ par ces trois films hypocrites. Les Femmes du 6è Étage se distingue malgré tout de ses collègues par son scénario millimétré, dont la générosité humaniste renoir-dienne n'est pas feinte, des personnages richement dessinés et sincères qui se révèlent avec le temps, même en contradiction avec ce qui précède. Mais, hum, une des missions du cinéma est-elle vraiment de fuir le monde et le présent dans ces antichambres à l'air vicié ou bien de donner des outils pour l'affronter ? A l'affiche encore, Pater de Cavalier, Aurora de Puiu, The Hunter de Pitts, Le Gamin Au Vélo des Dardenne, Essential Killing de Skolimowski, le Melancholia de Von Trier à venir : loin d'être la sinistre et auteuriste contrepartie des précités où l'on voudrait les cantonner, des films qui empoignent leur époque (et pas toujours par le col...) pour la regarder bien en face.

Publié le 26 juillet 2011

L'Amérique n'est toujours pas remise du trauma causé par le 11 septembre 2001. Dans une scène emblématique, Bay regarde les hommes tomber en chute libre sur fond de gratte-ciel. L'insistance de ce plan (dans 5 axes différents!) ne peut pas laisser insensible, c'est les échos d'une mémoire collective que sonde ce Transformers III -Transformers au cube pour un peu. Les monstres de métal, dont on aimerait penser un moment que ce film est une galerie de portraits tant leurs mutations occupent une bonne partie de l'action, imaginant Bay en Arcimboldo de la ferraille, ne peuvent rien contre la pesanteur terrestre. Cette longue chute différée, dégringolade aux travers des étages d'un immeuble cassé en deux à l'effondrement suspendu et interminable (la plus belle scène du film) opère comme une image du blockbuster contemporain : une plasticité du temps, étiré dans des ralentis puis précipité dans des déflagrations de surdécoupage, rendu interminable par cette dilatation contre-nature (2h23 au compteur), une perte de contact avec le réel souvent discutée, ici principalement à cause des effets spéciaux et des figures de l'héroïsme rebattues et fortement anachroniques. Mais dans le genre, il faut reconnaitre que Bay, comme Tony Scott, est un maitre. L'idéologie militariste, belliqueuse et misogyne de ses films est exécrable bien sûr, mais on le sait depuis quinze ans, Armaggedon ou Bad Boys II n'étaient pas mieux. Le reste n'est que sublimation de la matière, protubérances du métal, éclats de verre comme la peau satinée de Rosie Huntington-Whiteley. T:III enfile les scènes d'actions les unes aux autres dans une précipitation de l'action phénoménale, un spectacle éprouvant, un continuum sans grand relief, un art de la fugue poussé par son seul mouvement vers l'avant et fier de sa vanité qui plus est. Mais la progression du réalisateur est de réussir aussi ces scènes d'embauche ou de couple de la première heure du film, semblant enfin comprendre l'humour fonctionnel (et rase-mottes ceci dit) de ses scénarios. Scènes minoritaires, vite absorbées et broyées par la folie furieuse des Decepticons, mais nécessaire à humaniser les personnages qui sans cela serait aussi mécaniques qu'eux, une sorte de moindre mal... Scènes que Bay traite avec sa désinvolture coutumière ; il semble n'en avoir que faire, et garde les mâchoires serrées pour la suite. Son film est lui-même monstrueux, bruyant, frénétique, d'une violence aveugle, une cacophonie apocalyptique où les humains restent toujours beaux et bien maquillés, mannequins dressés sur fond de ciel bleu. Bay-le-républicain n'a aucune conscience que depuis la présidence de Bush Jr., l'Amérique est passée de l'empire économique suprématiste des années 80/90 au stade de Nation la plus arrogante et détestée du monde, jetant à coup de guerres les signes de son inévitable déclin. Ici, les contingents de militaires se battent toujours pour une 'Liberté' abstraite dont il est dur de dire en quoi elle consiste (l'inévitable massacre de civils reste rigoureusement hors-champ ; il n'en est que plus effrayant) et le reste du monde est réduit comme d'habitude à deux plans de coupe. Plus dure sera la chute. Mais ce qui compte, c'est l'atterrissage.

Publié le 22 juillet 2011

Désolé de venir tempérer ce concerto de louanges, mais cet exercice de style sans le style signé Joe Wright me semble frôler en permanence une gratuité factice curieusement expéditive. Wright, qu'on pensait abonné à vie aux mélos en costumes proto-victoriens parvient juste à prouver en sautant ainsi de genre qu'il fait juste n'importe quoi et sacrifie toute épaisseur et psychologie de ses personnages sur l'autel du rythme effréné et de l'action pure. Ce qui nous vaut un final cavalant mais vain dans un parc d'attraction, hommage cillant à The Lady From Shanghai d'Orson Welles. Tourisme du récit qui ne débouche que sur une ribambelle de clichés et d'images d'Epinal : un marché au Maroc, des joueurs de flamenco en Espagne, un cabaret à Berlin,... Un des rares mérites du cinéma anglais était de nous livrer une vision du peuple et des classes populaires dénuée d'oripeaux, de misérabilisme, de clichés, et ce n'est même pas le cas ici. Wright croit même décompresser avec un humour utilitaire qui tombe à plat, impropre à donner des aspérités à un scénario trop lisse et linéaire. Il reste la beauté extraterrestre et anachronique de Saoirse Ronan, quelque part entre la Jeune Fille à la Perle de Vermeer et une Vierge à l'enfant de Van Eyck, mais dont il serait difficile de juger la prestation tant elle a peu à défendre. Cate Blanchett, fétichisée à l'extrême, est en revanche impeccable de sensualité froide et Jessica Barden, aperçue dans un second rôle dans Tamara Drewe, fait une nouvelle fois mouche. Le reste du casting est radicalement mauvais (Eric Bana en tête) ou insipide. La partition électro très fracturée des Chemical Brothers (aux effets sonores grossiers) joue un effet de distance appréciable avec le genre, ironique mais pas pleinement assumée comme telle non plus. Alors oui, il y a une certaine dextérité de la mise-en-scène, mais comme chacun le sait, « science sans conscience... »

- Page précédente

- Page suivante

- 1

- ...

- 24

- 25

- 26

- 27