VictorB

- 37 ans

- Membre depuis le 17/05/2011

- Nombre de critiques : 131

Films préférés de l'utilisateur VictorB

Utilisateurs qui me suivent de l'utilisateur VictorB

- Page suivante

- 1

- 2

- 3

- ...

- 27

Publié le 31 mai 2017

Comme toutes les grandes comédies, « Get Out » fait du langage un problème permanent, une voie sans issue dont la maison familiale n'est qu'une illustration. Peele trouve dans le visage très plastique de Daniel Kaluuya l'interprète rêvé de toutes les torsions, frustrations et rictus possibles auquel le parlé américain contraint et clive les groupes sociaux dans leurs cases respectives, bien au-delà de la couleur de peau. L'absence de militantisme, même larvé, au profit d'un portrait plus insidieux et ironique de l'Amérique blanche post-Obama, gagne en finesse et en observations redoutables de précision sur la bienséance et le politiquement correct dans le premier acte, celui du « week-end chez les beaux-parents ».

Comme dans toute comédie moderne (« Toni Erdmann », « Ptit Quinquin », etc.), le malaise y est le moteur de la satire. La façon "château de cartes" qu'ont les clichés et fantasmes blancs sur les Noirs de s'empiler dans la séquence de garden party (un Japonais demandant au héros de parler de son « expérience d'Afro-américain ») provoque une sensation d'effroi grandissant et de dégoût dont se sert Peele pour basculer d'une dimension dans une autre, et faire grincer au maximum les jointures.

Comme tout grand film d'horreur (Craven, Cronenberg, Carpenter, Shyamalan), « Get Out » utilise une parabole de classe (sociale, raciale, de genre... peu importe en fait) assez grossière, drôle, politique, archi-morale au fond, pour faire du corps le seul véritable « territoire à défendre » pour reprendre les mots de Craven. Faire du premier film le miroir de l'autre est une idée brillante, qui décuple la force satirique et culmine dans un jeu de massacre final jouissif dans son économie et la précision de son découpage (qui étonne de la part d'un novice en réalisation). Après le retour brillant de Shyamalan avec « Split », 2017 sera décidément l'année Blumhouse.

Publié le 10 mai 2017

Avec « Comoara/Le Trésor », Porumboiu donne son film le plus souple, un vrai antidote à la sécheresse du dispositif de « Métabolisme », au burlesque éteint et dépressif de « Politist : Adjectiv » et aux affèteries glauques des compères plus bankables (Mingiu et Puiu, alors que lui stagne dans le petit bassin d'un Certain Regard). Même si l'on revient à une forme d'humour à froid dans un no man's land entre vie et mort figurée par un bout de jardin équivalent des terrains vagues de Beckett, « Comoara » est cinématographiquement vraiment ludique et naïf et ne vise qu'à évoquer les chasses aux trésors de l'enfance, un conte d'autant plus absurde dans ce glacis hyperréaliste gris délavé du cinéma roumain et cette alternance d'intérieurs blafards et de jardins/plaines de jeux regardés avec effarement comme des décors exotiques et oniriques. Belle définition de l'aventure au coin de la rue.

Publié le 10 mai 2017

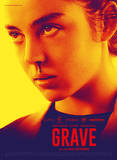

Film naturaliste, plus Bunuel ou Brisseau que Argento ou Araki (quoique... le quotidien estudiantin évoque la lente psychose de « Kaboom », l'humour en moins). Ducournau parvient à étirer jusqu'à son point de rupture le balisé « parcours initiatique » attendu (fin d'adolescence, découverte de la sexualité) pour quelque chose de plus charnel, d'un peu plus indicible (encore que la réalisatrice cède à quelques facilités comme la scène avec Orties face au miroir), de plus lyrique, mais pas pleinement assumé ou incarné. Quelques scènes émergent mais le scénario nivelle trop d'enjeux (généalogie du crime dans un final grotesque, sororité, culpabilité de la déviance) à des vignettes de scènes, des dialogues ou des personnages secondaires (la sœur) pas aboutis ou trop fonctionnels, lorsqu'il ne cède pas à quelques morceaux de bravoure un peu voyants (les scènes de soirées en plan-séquence). Il est en revanche à son meilleur quand Ducournau empoigne les décors du Sart-Tilman pour en faire un de ces no-man's-land lunaires digne du Cronenberg de « Stereo » et « Crimes of the Future », ou quand les dialogues s'effacent et laissent une angoisse plus sourde, une menace plus indistincte tout recouvrir (la scène sous les draps, sommet de terreur) avec un regard très affuté sur le corps féminin comme un pur objet sensoriel. Interprétations mémorables de Garance Marillier et Rabah Naït Oufella.

Publié le 10 mai 2017

Sérieux retour aux affaires de M.N.S. après une décennie d'errance (« The Last Airbender », « After Earth »,...) et son meilleur film depuis son œuvre la plus personnelle (et improbable chef d'œuvre), « Lady in the Water ». Le plus drôle aussi, donc le plus angoissant. Le plus ironique, crissant, cruel, donc le plus sincère. Le film pose une question shyamalanienne par excellence : « Qui au juste ai-je en face de moi ? » Or chez Shyamalan, toute rencontre est littéralement surnaturelle, c'est le face à face d'univers avec un autre univers, parallèle, et dont la contiguïté est problématique, que ce soit les morts face aux vivants (« Sixth Sense », « Unbreakable »), le passé face au présent (« The Village »), l'au-delà face à la terre (« Signs »), voire du créateur et ses créatures (« Lady in the Water », qui doit plus à Beckett ou Gombrowicz qu'à Tourneur). Toujours le face-à-face de l'humain devant ses peurs les plus sourdes, primitives. « Split » livre sans faux semblants son lot de réponses à la question, arbitrant la rencontre d'un monstre avec un autre, et en évacuant très rapidement, presque d'un revers, la logique attendue du survival à la « Saw ». Il le fait avec le charme de la série B (deux décors) et un maximum d'inventions de mise en scène (d'axes, de focales courtes dans les gros plans, etc.). Cet art de l'esquive scénaristique se retrouve sur le plan des ellipses, les flashbacks d'une journée de chasse de Casey enfant complétant peu à peu le paysage mental et physique de l'héroïne, en dressant une étonnante proximité avec le ravisseur.

Dès le premier plan, un sidérant trans-trav sur le regard inquiet de l'adolescente isolée à une fête d'anniversaire, n'attendant rien d'autre que d'être ravie à ce monde qui ne veut pas d'elle, on sait que le film sera bon, sera juste, qu'il va aimer ses personnages, qu'il va tracer son chemin à travers la psychologie de perlin-pinpin sur la schizophrénie (un James McAvoy bigger than life avec un maniérisme "Actor's Studio" hilarant) et les flashbacks utilitaires (mais dont le hors-champ bouleverse dans la scène de climax) pour révéler que les fêlures des faibles sont leur arme face aux puissants.

Shyamalan se fout complètement de son scénario mais tient énormément à ses personnages, la marque d'un cinéaste qui compte. Il déclarait d'ailleurs « I want to make tonal movies where plot is almost obscene. In fact, I think I get in trouble because my movies are presented as plot-driven vehicles. » Comme dans ses grands films, il fait mine de partir de la croyance et du ridicule comme fins en soi pour aboutir à leurs ravages mutuels : un monde d'ahuris et d'incrédules où palpitent comme des papillons sur une ampoule quelques solitaires désabusés et revenus de tout, qui n'ont que faire de leur savoir, et se résolvent à croire en la croyance elle-même. Chez Shyamalan, la dialectique est toujours cruelle, et il faut voir le dernier plan de Casey (Anya Taylor-Jay) quand la flic lui dit que son oncle est arrivé pour comprendre que la fin est bien là, suffocante, et non dans un énième effet de twist de l'auteur-producteur destiné à masquer un si singulier désespoir, dont la paradoxale tendresse et l'appel du mélo manquait depuis 10 ans au paysage du cinéma américain contemporain.

Publié le 11 décembre 2016

Top pour 2016 :

1. THE NEON DEMON, N.W.Refn // 1. THE ASSASSIN, H.H.Hou // 3. TONI ERDMANN, M.Ade // 4. AQUARIUS, K.M.Filho // 5. LA LOI DE LA JUNGLE, A.Peretjatko // 6. RESTER VERTICAL, A.Guiraudie // 7. ELLE, P.Verhoeven // 8. HEAVEN KNOWS WHAT, B.&J.Safdie // 9. COMOARA, C.Porumboiu // 10. CAROL, T.Haynes // 11. RIGHT NOW, WRONG THEN, S.Hong // 12. HOMELAND : IRAK ANNEE ZERO, A.Fahdel // 13. NO HOME MOVIE, C.Akerman // 14. GOKSUNG, H.J.Na // 15. PATERSON, J.Jarmusch ///

Quelques remarques : I. Triomphe de la comédie, tous azimuts (y compris en Allemagne, pays pourtant nul en la matière), mais surtout en France. Verhoeven, dans ce pays d'accueil, y tourne son film le plus féroce, grave, ambigu. Peretjatko (« La Loi de la Jungle »), dès le premier carton du générique, annonce la couleur, et le nombre de registres comiques différents empilés dans le film est étourdissant. Dumont (« Ma Loute ») continue de chercher à réactiver le burlesque, genre laissé pour mort avec « Pays de Cocagne » de Pierre Etaix, et y parvient notamment avec un travail inouï sur le bruitage. Justine Triet (« Victoria ») évoque le souvenir jubilatoire des plus grands Howard Hawks. Guiraudie reprend son schéma narratif picaresque de « fuite en avant » qui faisait le sel de son chef d’œuvre « Le Roi de l'Evasion ». Même « Goksung », aux prémisses absolument pas originaux (on dirait un décalque de « Memories of Murder ») s'achemine à son rythme de colosse ployant sous les genres -2h36- vers des sommets de grotesque et de grand guignol rarement convoqués avec autant de froideur (sauf peut-être chez Aldrich). Et si on est très fort, il y a moyen de rire tout le temps devant « The Neon Demon ». II. Sacrée année de personnages féminins en pleines efflorescences de désir, qui ont bien affolé les cinéastes (trop souvent) masculins : Toni Erdmann & ses amants "petits fours", Huppert insatiable, dont les pulsions affolent y compris son violeur dans « Elle », Mara & Blanchett dans le motel de « Carol », la Julieta d'Almodovar, Sonia Braga très en verve dans « Aquarius », « L'histoire de l’œil » selon Refn avec la fin hallucinante et hallucinée de « The Neon Demon » (la seule possible, et pic cinématographique absolu de 2016), Vimala Pons contorsionnée dans le hamac de « La Loi de la Jungle », le doute genresque de Raph comme clef de voute de la comédie au drame de « Ma Loute », la douceur presque diaphane de Kim Min-hee, filmée amoureusement dans « Right Now Wrong Then », les océans de tendresse et d'amour dont Laura (Golshifteh Farahani) abreuve son mari Paterson,.... Aucun de ces personnages n'est le porte-étendard d'un propos, l'instrument d'un militantisme mal déguisé, le faire-valoir d'un autre. Toutes existent, vibrent, palpitent. Toutes sont des figures complexes, clivées, même lorsqu'elles semblent plus lisses (Laura, femme au foyer au service de son mari, est d'une imprévisible et constante créativité). Véritables antidotes aux « salauds » masculins de ces dernières années, ces femmes sont sans conteste les héroïnes de l'année, et les plus beaux personnages vus depuis longtemps sur un écran.

- Page suivante

- 1

- 2

- 3

- ...

- 27