VictorB

- 37 ans

- Membre depuis le 17/05/2011

- Nombre de critiques : 131

Films préférés de l'utilisateur VictorB

Utilisateurs qui me suivent de l'utilisateur VictorB

- Page précédente

- Page suivante

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- ...

- 27

Publié le 9 mars 2015

Le cinéaste, sa femme (qui est aussi sa preneuse de son) et ses trois enfants prennent des vacances, à Tournebouix, petit village français de l’Aude. Il y a là une vieille femme et son mari paralysé, des rues aux murs de pierre, des tuiles sur les toits, le facteur, des promenades en forêt, des moments de bonheur simple au pied de la rivière. Il y a un cimetière aussi. Tout cela charrie de la mémoire qui s’écoule vive comme de la lave en fusion entre les arêtes de pierre ou de terre que n’arrête pas de filmer van der Keuken. Mémoire du père photographe sur lequel s’ouvre le film, d’un ami d’enfance, Remco Campeert, mémoire d’un poème de Lucebert, auquel il consacra un film, mémoire de Ben Webster qui vient de mourir, qu’il filma lui aussi ("Big Ben/Ben Webster in Europe", 1967). Les strates temporelles et spatiales s’entremêlent, dans un maelström de jazz, d’autocitations filmiques, de décrépitude (le vieil homme mutique auquel on ne cesse de revenir), de réflexions sur l’image qui passe et le temps en mouvement (« Le film ne se souvient de rien. Il se déroule toujours, maintenant. »), de notes sur son travail (à partir de Bazin qui disait que le cinéma était le seul média à pouvoir montrer le passage de la vie à la mort, JvdK trouve que « l’inverse est plus difficile à filmer. Mais il faut créer ce passage, car il ne se passe rien. »), du "Douce France" de Charles Trenet. Les célèbres panoramiques formels de l’auteur reviennent fouiller le film comme une plaie de l’intérieur : aucun plan n’est au repos, le cadre est cherché chez JvdK, pas trouvé. C’est le manifeste d’un documentariste paradoxal pour lequel le rapport au réel n’est jamais fruit de l’évidence, mais d’un échafaudage constant de la pensée (dans ces mots, on entend aussi : échauffement), d’une incessante recherche plastique de la « bonne place » dans le monde. « Les relations entre le cinéaste et la réalité (approche, conflit, entente, fascination, contemplation, trucage) se lisent physiquement (le cadre bouge, tremble, se fige), s'expriment corporellement (le cadre vacille, tâtonne, griffe), se dessinent plastiquement (le cadre trace, balaie, entoure). Est indiqué tout ce qui constitue l'espace : l'autour, le bord, l'extérieur et le dedans, l’ailleurs et encore au-delà. Profusion de décadrages, surcadrages, cadres dans le cadre, surfragmentations. Tout finit sur l'aplat de l'écran, mais l'espace a été creusé, vidé, parcouru, saturé et finalement reconstruit. La caméra solitaire et solidaire devient personnage, l'image se relativise, explose hors de son petit logement habituel. Elle se désigne comme image, puisqu'elle a toujours un à-côté, qui est aussi une image. » écrit Thierry Nouel. Faussement simple et faussement rivé à son principe de base dans un premier temps (faux film de vacances), comme d’autres chefs-d’œuvre de van der Keuken ("Beppie", "L’œil au Dessus du Puits", "Bert Schierbeek - De Deur"), "Les Vacances du Cinéaste" est en vérité une construction formelle d’une rigueur architecturale impressionnante. « L’impression, c’est que nous échappent les règles d’un jeu nouveau. On est à l’orée d’un mystère. » écrivait encore Thierry Nouel dans son bel essai sur celui qu’il appelle le « Cinéaste des Seuils ». Une très littérale illustration en est donnée dans "Les Vacances du Cinéaste" où van der Keuken marche dans les traces de Muybridge, en filmant émerveillé mais consciencieux - héritage de l’école documentaire néerlandaise remontant à Ivens : immortaliser l’instant le cœur chaud et la tête froide - les pas de son dernier enfant comme les premiers de la civilisation. Van der Keuken travaille à focale fixe, s’il veut se rapprocher en gros plan, il doit se rapprocher physiquement de son sujet. Gheerbrant et Wang Bing entre autres hériteront de cette éthique de cinéaste. « En principe, je filme à la distance où je peux toucher, où on peut me toucher. » disait-il. Si comme Einstein l'affirmait, « la plus belle sensation qui soit est l’impression de mystère », alors les films de van der Keuken ont souvent su capturer et rendre le plus profond de ces sens : celui de la vie elle-même.

La modestie des "Vacances..." et sa « petite cosmogonie portative » est de paraître comme un petit film, alors qu’il contient l’univers tout entier.

Publié le 7 mars 2015

Après quatre films insupportables de prêchi-prêcha humaniste (« Amores Perros », « 21 Grams », « Babel », « Biutiful ») tous plus sentencieusement existentiels et mal écrits les uns que les autres (une forme de labeur extrême du montage parallèle s'y dégageait et fit triste école), Inarritu revient avec une découverte - pour lui, à défaut d'en être une pour nous : le steadycam. A l'éreintant bringuebalage de la caméra épaule des prédécesseurs, sensé, selon le canon du naturalisme cinématographique en vigueur, donner un surplus de tension aux scènes et ignorer l'artifice du dispositif de la caméra en donnant son attention à l'interprétation (on ne sait que trop bien que c'est tout le contraire qui se passe), A.G. Inarritu présente un tout aussi épuisant « tour de force » permanent, un faux plan-séquence de 95 minutes artificiellement fabriqué (les collures et ellipses abondent) et asséné au spectateur (rapport au temps qui passe : néant). C'est davantage le réalisateur que son personnage d'acteur has been montant du Carver à Broadway qui semble vouloir s'acheter une crédibilité auteuriste. Or la concentration manque à Inarritu. Derrière ses afféteries voyantes qu'il s'acharne à tenir, le propos s'effrite dangereusement. Quand des comédiens de la trempe d'Emma Stone, Naomi Watts ou Edward Norton ne sont pas exceptionnels constamment (pas brillants de ci de là, comme lorsque l'ancien couple Norton-Watts finit sous les draps), c'est qu'on peut se dire qu'il y a de sérieux problèmes de direction d'acteurs. Après un début réussi mais convenu (énième comédie de mœurs sur les tempéraments d'acteurs à la Allen ou « The Player » de Altman), « Birdman » s'enlise donc inexorablement à maintenir son pari à coups d'intrigues secondaires de vaudeville, là où il eût fallu laisser s'épancher Thanatos davantage qu'un Eros mollasson qui nivelle tout – avant-scène de Carver comme coulisses – au niveau d'une vulgarité boulevardière sans bagout ni saveur (n'est pas Guitry qui veut). Tout est rabâché et usé jusqu'à la corde, y compris de bonnes idées qui en deviennent mauvaises comme une bande son uniquement composé de solos de batterie, et les pauvres yeux ronds de stupeur d'un Michael Keaton peu inspiré peinent à donner une consistance à un personnage qui n'a jamais le relief ou la profondeur que le scénario veut lui fourguer de force. Si l'on passe sous silence l'extrême facilité scénaristique et laideur plastique de la mise en image de l'imaginaire du comédien peu à peu envahi par son passé de super héros, le projet filmique d'Inarritu achève sa curieuse immersion anti-dialectique dans une telle sécheresse et avec un tel manque absolu de dérision – tout ce petit univers est tellement futile pourtant ! – qu'avant même d'être raté, il est coupable d'avoir autant devant les yeux sans être capable de rien en faire.

Publié le 22 janvier 2015

« Le propos est simple » annonce Godard. Mais comme l'observe Jean-Michel Frodon, « plus il est clair moins on le comprend ». Il y a l'homme et la femme, ensemble puis séparés, qui ne communiquent plus. Un chien traverse les saisons, puis comble le chemin laissé vide entre eux deux. Il y a aussi le ciel et la terre, et les arbres entre les deux. Il y a Soljenitsyne, Beckett, les paquebots pleins de touristes de « Film Socialisme », les Indiens de la tribu des Chikawas qui appellent le monde la forêt, des fleurs et du caca, des essuies-glaces qui balaient nos lunettes 3D, des guerres, ici et ailleurs, Badiou et Mary Shelley, Frankenstein et Hitler. Deux fois un homme et une femme. La nature et la métaphore.

L'« essai d'investigation cinématographique » de Godard en 3D contient plus d'idées en une heure dix (presqu'une par plan) que la filmographie entière de la plupart de ses contemporains. L'exploit ne se situe pourtant ni dans la philosophie ni dans l'invention, mais dans l'imaginaire, et le cinéma parce qu'il n'a jamais été aussi peu évident que « les idées nous séparent, les rêves nous rapprochent ». Godard est le plus grand « monteur de spectateurs » qui soit, comme Hitchcock était un directeur de spectateurs plus que d'acteurs. « Adieu au Langage » fait littéralement vriller le nerf optique et le cerveau, dans lequel il opère, là encore plus nettement qu'à l'écran, de fulgurants raccords d'images, de sons, de pensées.

Du relief, ce gadget un peu débile à effets de surgissements, Godard démonte l'inanité tout en jouant avec en garnement qu'il a toujours été avec le procédé technique. C'est une épiphanie de la perception indexée à un régime d'images d'une souplesse jamais vue. Chemin faisant, la 3D, ce « malheur historique », se met à raconter une histoire qui n'est ni la sienne ni celle de l'industrie, l'outil n'ayant jamais été pour Godard qu'un moyen de s’affranchir pour parvenir à davantage d'autonomie artistique et financière (D.Tomasovic l'a justement rappelé), donc de réclusion et de solitude.

Mais loin de l'austérité poétique de « Notre Musique » ou « Éloge de l'Amour », « Adieu au Langage » trouve un Godard d'humeur spirituelle (aux multiples acceptions du terme), pour ne pas dire panthéiste, revenant de façon fulgurante à ses expérimentations sur la couleur, à force de tourner sa caméra et son téléphone vers le ciel pour capter les feuilles, le bleu du ciel, le soleil à travers les branches et l’œil (toujours un peu triste) du cabot. C'est un peu « Tree of Life » en home-movie, à Rolle.

Le film contient parmi les plus beaux plans de forêt et d'eau jamais tournés, excédés de leur plastique dans un étalonnage indexé à un régime de saturation qui rend les feuilles d'automnes orange fluo, les ondoyances d'un lac mauves, le soleil filtrant à travers les branches créant d'autres embolies d'une rudesse esthétique digne de Cézanne ou De Stael : littéralement personne n'avait vu ces couleurs-là avant qu'il ne nous les révèle. Godard est un scientifique : il prélève, isole (ses citations d'images ou texte, qui vont grosso modo de la chevelure dans l'hélice de Piranha 3D au « Réveil de l'Histoire » d'A.Badiou), il croise, entrechoque (il est , avec Welles, un des grands chevaucheurs de répliques du cinéma), il bouture, abouche les sources autant que les formes, les sons directs – d'une agressivité permanente – que les lambeaux de musique : « Adieu au Langage » est une immense somme de propositions qui ne sera toujours pas assimilée dans 10 ans, comme ses « Histoire(s) du Cinéma » restent un fleuve constant d'idées, d'un créateur qui refuse sciemment de se reposer dessus. Le film est un modèle absolu d'absence de complaisance dans ses « effets-cinéma » : cette rigueur, sécheresse même, du tempo, cette musicalité du silence touche d'autant plus durement que la dimension testamentaire est limpide.

Voulant jouer aussi bien sur les distorsions de l'image que du son, Godard inventorie une véritable histoire de l'accident digital, faisant vriller sa stéréo de droite à gauche puis au centre, lui faisant acquérir par strates et distorsions successives la même profondeur que l'image (les sources étant aussi variées que des iPhone, des Go-Pro, un rugged d'appareils Canon, etc.). Un grand film didactique court toujours souterrainement : traitant la parole d'écrivain à même niveau qu'une réflexion scatologique, chaque élément est décomposé, avant d'être répété, afin d'être mieux assimilé. Le propos de l'auteur de "Week-End" (1967) et "Puissance de la Parole" (1988) n'avait plus été aussi dense depuis le court-métrage "De l'Origine du XXIè Siècle à Nos Jours" (2001). Significativement, Godard simplifie, élague et revient de l'allégorie (le paquebot-Europe de "Film Socialisme") à la métaphore, qui alterne ici avec le filmage « porté à la main » de la nature (sans compagnonnage humain, mais parfois canin) des appareils légers. C'est que l'art n'est pas là « pour peindre ce qu'on voit, puisqu'on ne voit rien, mais peindre qu'on ne voit pas » (Proust à propos de Monet).

On en trouvera encore pour se plaindre que Godard est obscur alors qu'il n'a jamais été aussi limpide, rouspéter qu'on n'y comprend rien, vouloir créer du sens alors qu'il n'y avait qu'a (res)sentir les choses. Ces « senseurs » se privent d'accéder à l'expérience totale que peut être le cinéma, qui n'est pas art du récit ou de la forme, mais de la sensation ; leur « sensure » est une auto-censure. Retour à l'envoyeur (averti pourtant), petit sésame silencieux extrait du noir profond de la salle : « Tous ceux qui manquent d'imagination se réfugient dans la réalité. »

Publié le 17 janvier 2015

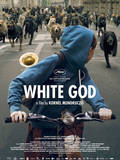

Le film, qui se présente d'abord comme une métaphore trop lisible de l'immigration dans un pays gangréné par l'extrême droite (le propriétaire du chien est poursuivi parce qu'il n'est pas « de race pure ») excède heureusement vite son postulat. Le tour de force narratif majeur intervient lorsque le père décide d'abandonner le chien au bord de l'autoroute vers la vingt-cinquième minute. Contre toute attente, au lieu de poursuivre le récit de la jeune fille qui le pleure et part à sa recherche, on reste alors du côté du chien, à suivre une vie de vagabond qui erre de mauvais maitres en mauvais apprentissages. Le chien est alors bien regardé, tel qu'il est : un chien, « le seul animal qui vous aime plus qu'il ne s'aime lui-même ». Cette facette chemin-de-croix, la plus réussie (notamment l'étonnant entrainement-métamorphose de l'animal en bête de combat), évoque le "Au Hasard Balthazar" de Bresson. Sur un autre versant, Mundruczo se crispe trop sur une volonté d'épate quelque peu hollywoodienne, sans en avoir jamais l'ampleur de mise en scène mais plutôt les tics dans l'écriture des personnages, des dialogues, de la musique. Là aussi le film excède ce volontarisme : les d'ores et déjà fameuses scènes d'attaques de Budapest par une meute de centaines de chiens sont moins des chorégraphies à la Jancso (auquel Mundruczo dédie son film) qu'un équivalent au cinéma de la terreur américain né de la peur de l'envahisseur sur le territoire, mais poussé par une abstraction et un refus de l'anthropomorphisme qui maintient la fable dans un registre altier, presqu'opératique, débarrassé de la sociologie de caniveau du début.

Cette réplique brutale nous vaut une dernière demi-heure spectaculaire et absout de certaines des facilités qu précèdent (comme ce filmage à l'épaule « embedded » fatiguant de la première heure). En mémoire quelques jours après, il reste par-dessus tout de beaux regards échangés entre animal et Homme, à jamais « Autre » l'un pour l'autre. Le sous-genre du film de cabot se porte bien en ce début 2015 : à Bruxelles ou Liège, on peut aussi voir en ce moment « Adieu au Langage » en 3D où le chien de Godard, Roxy, vole aussi la vedette aux humains.

Publié le 5 janvier 2015

Top 10 pour 2014 : 1. P'TIT QUINQUIN, B. Dumont / 2. UNDER THE SKIN, J. Glazer / 3(D). ADIEU AU LANGAGE, J.L. Godard / 4. L’ÉTRANGE PETIT CHAT, R. Zürcher / 5. U RI SUNHI, S. Hong / 6. LOVE IS STRANGE, I. Sachs / 7. TRUE DETECTIVE saison 01, N. Pizzolatto & C.J.Fukunaga / 8. LA CHAMBRE BLEUE, M. Amalric / 9. STUDENT, D. Omirbaev / 10. MÉTABOLISME, C. Porumboiu & LE PARADIS, A. Cavalier. Je termine sur deux films non vus, inédits en Belgique, toujours afin de remettre sur le tapis une déplorable politique de distribution trop prudente et confortable sur le territoire. Année assez folle ceci étant : sidération et saisissements. Les deux « jouissances de la chose-cinéma » spectatorielles ressenties trop rarement ces dernières années (Holy Motors la dernière fois) auront fait frissonner et sortir le cinéma de ses gonds : le comique éruptif, inflammable et discrépant de Dumont, l'inouïe méditation métaphysico-astrale de Glazer sur la condition humaine, le « home-movie » panthéïste en 3D de Godard, d'une densité et d'une placidité rarement atteinte chez lui, qui contient une idée de film par plan ou presque (sortie le 16/01 ici), l'infra-ordinaire entre émerveillements et mystères insondables, petits bonheurs et sidérales catastrophes de Zürcher (seul premier long-métrage de la liste). Chez d'autres auteurs, c'est la petite mélodie qui chante avec une émotion rare même pour leurs standards (sentimentaux s'ils en sont, sinon lyrique en sourdine) : Sachs, Hong, Cavalier font entendre une véritable émotion de chambre (comme on dirait : de la musique de chambre). Ils serrent le cœur comme jamais. Quatre objets théoriques et abstraits, enfin : la série TRUE DETECTIVE, moins une enquête que le refus de mener une enquête, un art mûr de la digression qui fraye un lien avec le southern gothic autant qu'avec la réflexion sur le tempus fugit cher à Malick depuis trois film (un même rapport à une Amérique « héritée »). LA CHAMBRE BLEUE, la série B à la Simenon vue par Amalric, dont il exhale la torpeur fébrile pour la déplacer sur la mécanique de la justice ; le STUDENT de Darezhan Omirbaev (Kazakhstan), bressonienne relecture de « Crimes et Châtiments » épurée et tendue par une distance et une maladresse maitrisée, mais à la concrétude réaliste sciée dans l'os par une « inquiétante étrangeté » poisseuse et fuyante, et le METABOLISME de Porumboiu (Roumanie), ironique fable morale (à la Hong, Rohmer ou Diderot) sur le petit monde du cinéma, qui prouve encore sans épate ni coup férir qu'il est le plus doué, drôle et sombre des cinéastes de son pays. Rattrapages indispensables de 2013 : LES RENCONTRES D’APRÈS MINUIT de Yann Gonzalez et LA JALOUSIE de Philippe Garrel. Deux films français, les deux films les plus romantiques et ouvertement sentimentaux de 2013.

- Page précédente

- Page suivante

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- ...

- 27