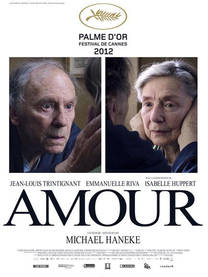

Amour

Réalisateur:

Origines:

- France

- Allemagne

- Autriche

Genre:

- Drame

Année de production: 2012

Date de sortie:

24/10/2012

Durée: 2h06

Synopsis :

Georges et Anne sont octogénaires, ce sont des gens cultivés, professeurs de musique à la retraite. Leur fille, également musicienne, vit à l’étranger avec sa famille. Un jour, Anne est victime d’un accident. L’amour qui unit ce couple va être mis à rude épreuve...

Actualités du film Amour

Le Semaine de la Critique vue par Victor B., membre du tout nouveau "Jury Révélation"

Le Semaine de la Critique vue par Victor B., membre du tout nouveau "Jury Révélation"

VictorB fait partie des quatre jeunes jurés qui récompenseront l’un des sept longs métrages en compétition de La Semaine de la Critique et nous donne chaque jour ses impressions.

A Cannes, c’est le temps de l’amour

A Cannes, c’est le temps de l’amour

Michael Haneke, Ulrich Seidl, Cristian Mungiu. Trois auteurs confrontent l’amour à la mort, au sexe, à la passion.

Avis des internautes du film Amour

- Page suivante

- 1

- 2

- 3

Publié le 28 novembre 2012

Magnifique et...terrifiant.

Quel Amour ! Les deux acteurs principaux sont d'une sensibilité extrême.On est complètement pris par ce drame et on extrapole : dans quelques années, peut-être serais-je aussi victime d'un accident de ce genre, inattendu et tellement injuste qui hypothèque lourdement des années qui auraient pu être paisibles.De compagne ou compagnon de vie, on devient une charge insupportable.Bref, on ne sort pas intact de cette projection et on n'oubliera pas cette menace qui fait tout basculer en quelques secondes.

Publié le 19 novembre 2012

Quant @ VictorB: votre "analyse" du film ne sont que potins de compétition et hallucinations savantes de prétendu (autant que prétentieux) cinéphile. Quand avez-vous regardé un film, ou même une oeuvre pour ce qu'elle est ? Cela vous est-il seulement déjà arrivé ? Franchement que votre vie doit être ennuyeuse...

Publié le 19 novembre 2012

@ Accatone: votre lecture de ce film me paraît très inquiétante. Les intentions que vous prêtez à Hanneke sont stupéfiantes.Sans doute avez-vous mal digéré ce film, ce que je peux comprendre. Car son sujet est dur, tellement dur que personne jusuq'ici ne l'a vraiment traité au cinema. Et il nous concerne (presque) tous. Sauf ceux dont les proches (et eux-mêmes) sont partis sans passer par les affres de la déchéance. Apparement vous êtes de ces exceptions (jusqu'ici). Venir dire que le sujet y serait la violence humaine traduit simplement votre desarroi face à la violence de la vie. Quant à la misanthropie, c'est vraiment le comble ! Alors que justement Hanneke et Trintignant nous donnent dans ce film la meilleure démonstration de la capacité humaine à accepter le destin, sans le subir. Vous n'êtes pas loin du "critique" de la LB, que tout cinema ambitieux ne réussit qu'à ennuyer.

Ceci dit je ne suis pas sans aucune (petite) réserve sur ce film, et je pense qu'il n'atteint pas le niveau du Ruban Blanc. Mais rarement un film n'aura donné autant la parole aux acteurs: leur parole. Et je salue la sobriété de la réalisation, son refus au moindre compromis, en respect total à ce sujet si difficile.

Publié le 15 novembre 2012

Filmer la déchéance humaine jusqu’à l’humiliation, tel est le programme de Haneke. Pour ce faire il a décidé de nous faire un beau film : décors sobre, cadrage au cordeau, éclairage très soigné, bruitage précis…, du grand professionnalisme. Si on ajoute à cela une direction d’acteur très solide, ceux-ci sont très convaincants dans ce qu’ils font, on tient là une véritable bête de concours. Reste à nous le faire avaler comme un film d’une grande sensibilité. C’est justement le rôle de cette mise en scène qui est plus une mise en condition du spectateur (attention gros film d’auteur) qu’une sublimation du sujet. La supercherie ici est de faire passer un réalisme factuel (on est très proche des personnages) pour de l’humanisme. Evidemment au milieu de tout cela la violence guette, attend son heure puisque chez Haneke l’homme restera toujours son propre ennemi. On peut alors dire qu’il est un cinéaste de son temps, qui veut nous démontrer que l’homme ne peut échapper à son immuable tendance à la brutalité (la gifle qu’il ne peut retenir) d’autant plus abjecte qu’il s’en excuse platement (mais rien n’a plus d’importance quand on est aux portes de la barbarie). La misanthropie vient autant de l’ambigüité des états d’âme des personnages, leurs regards noirs trahissent une profonde lassitude de l’autre et d’eux mêmes, que de montrer des hommes en souffrance sans aucune compassion. Amour dit-il et pourtant quand on sonde l’âme de Trintignant on ne trouve pas grand-chose sinon une grande sécheresse et une indifférence qu’il a du mal à cacher derrière sa politesse. Si Haneke voulait faire une énième charge contre le bourgeois fallait-il s’en prendre à des vieux qui donnent ce côté universel et pseudo humaniste parfaitement écœurant. Haneke n’est pas le seul à tenter de tromper la platitude de son art par de fermes intentions (nous secouer bien fort) mais là il devient trop académique pour même nous impressionner. Ce cynisme bien évident fait échos à une démarche artistique totalement sous contrôle et parfaitement asséchée.

- Page suivante

- 1

- 2

- 3

Marylyn