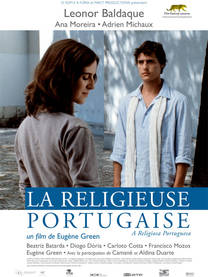

La Religieuse portugaise

Titre original: A Religiosa Portuguesa

Réalisateur:

Origine:

- Portugal

Genre:

- Drame

Année de production: 2009

Durée: 2h07

Synopsis :

Hommes et femmes s'imaginent une vie, se battent pour la construire au mieux. Et souvent, leur destin bascule sur une simple rencontre. Julie qui sort d'une histoire d'amour compliquée est heureuse de pouvoir s'exiler au Portugal pour tourner un long-métrage austère où elle incarne une religieuse. Le soir, elle croise des inconnus qui nourrissent son expérience. Une nuit, elle remarque une nonne, isolée dans une chapelle, et va lui parler.

VictorB