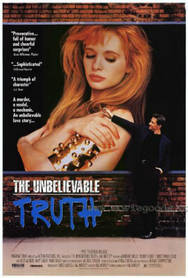

L'Incroyable vérité

Titre original: The Unbelievable Truth

Réalisateur:

Origine:

- États-Unis

Genres:

- Comédie dramatique

- Romance

Année de production: 1989

Durée: 1h30

Synopsis :

Josh Hutton, après un séjour en prison pour meurtre, retourne dans son village natal. Il rencontre Audry, toute jeune fille avec laquelle il sympathise. Elle lui propose de travailler pour son père qui tient un garage. Excellent mécanicien, il l'embauche, mais il voit d'un mauvais oeil Josh tomber peu à peu sous le charme de sa fille.

Horaire du film L'Incroyable vérité

CINEMATEK

Bruxelles

| Dates | Versions | Formats | Formats | Heures |

|---|---|---|---|---|

| mardi 24/02 | VO S.t. fr/nl | Dig |

21:15

|

VictorB