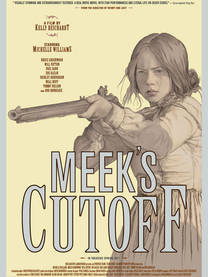

La Dernière Piste

Titre original: Meek's Cutoff

Réalisateur:

Synopsis :

1845, Oregon. Une caravane composée de trois familles engage le trappeur Stephen Meek pour les guider à travers les montagnes des Cascades. Parce qu'il prétend connaître un raccourci, Meek conduit le groupe sur une piste non tracée à travers les hauts plateaux désertiques. Ils se retrouvent perdus dans un désert de pierre. La faim, la soif et le manque de confiance dans l'instinct de survie de chacun d'entre eux sont autant d'obstacles qui se dressent sur leur chemin.

Avis des internautes du film La Dernière Piste

- 1

Publié le 10 août 2012

A côté des grands faiseurs de la machine « alternative » américaine (car c'en est une aussi : les Jim Jarmusch, Richard Kelly et autres Kevin Smith, tous en panne aujourd'hui) et des tribus de poseurs-prétendants à Sundance, aussitôt apparus aussitôt disparus (Shane Carruth, collection printemps-été 2004 : quelqu'un a des nouvelles ?), on trouve une poignée de cinéastes qui tracent des sillons d'une discrétion incroyable, qui pourra leur assurer cette hypothétique gloire une fois venue -c'est un pari, entendons-nous bien, dans un renversement de force directement proportionnel, je veux dire l'accès au saint des saints : la postérité. Kelly Reichardt est l'une d'eux, et c'est une femme, ce qui est encore plus rare et notable. Elle ne va pas essayer de rouler des mécaniques à la Kathryn Bigelow ou Debra Granik, serrer les dents plus fort que les mecs dans un milieu hyper-macho, ou aller ânonner stupidement des slogans dans des manifs du MLF. Non, son truc, c'est le cinéma de territoire, et plutôt bien circonscrit : une longue promenade en dehors des cartes établies d'un pays bien étrange, les États-Unis (l'Oregon précisément, ici Burns, et avant ça Portland et Bagby Hot Springs), qu'on ne reconnait jamais dans ses films alors qu'en bon spectateur on le connait bien sans y être allé. Autant Old Joy (2006) était aqueux, moite, que Meek's Cutoff est asséché, aride. Reichardt y place sa caméra à l'arrière d'un convoi de braves, pionniers malgré eux, échappés de leur groupe et perdus dans l'Ouest américain par la faute d'un cowboy incompétent (le Meek du titre, l'accent too much de Bruce Greenwood). Ça commence les pieds dans l'eau pour se poursuivre sur une série de sols différents, plus ou moins craquelés, salés, blancs, infinis. Ça ne s'achèvera, au prix d'une longue errance, que sur une timide note d'espoir : un arbre maigrelet au milieu de rien, mais synonyme éteint de vie quand même. Cette recherche de la terre promise est en prise directe avec le John Ford de Wagonmaster (1950), limpide référence lorsqu'il s'agit de faire traverser aux chariots une pente raide. La fin, une leçon de démocratie et amorce du passage de la loi naturelle à la loi des hommes comme Ford les affectionnait, où Meek l'autoritaire borné s'en remet à la femme et à l'Indien simultanément, leur assignant la mission de guide pour la suite du récit, produit une curieuse occurrence entre ces deux figures impossibles du western. L’Indien, longtemps bloc d'altérité impénétrable, hors champ inquiétant de l'action, peut maintenant trouver à qui mesurer sa solitude de personnage marginal et condamné au silence, enfin échanger avec elle un regard à travers les branches de l'arbre de vie desséché. Il s'éloigne, dans le regard de la petite troupe : il n'y a plus qu'à le suivre. Rod Rondeaux, cascadeur à Hollywood, endosse le rôle et porte cette absolue altérité jusqu'à l'inoubliable plan final, rédimant secrètement celui de la Prisonnière du Désert. Sauf que pour Reichardt, ce grand récit biblique que Ford n'a jamais cessé de raconter est à réécrire du point de vue de celles qui déchiffrent mal les tractations des hommes, celles qui se lèvent en premier dans la nuit pour moudre le café, celles qui aperçoivent en premier les Indiens. Son film est un des plus directement mais intelligemment féministe vu depuis des années. Elle a compris que la femme dans le western (maman, enfant, tenancière de saloon ou putain) est toujours le personnage qui assiste discrètement à l'action des hommes sans pouvoir y prendre part, mais qui perçoit, entend, comprend tout de sa perspective différente ; son féminisme est cinématographique : une affaire de point de vue, visuel (la caméra un peu trop éloignée, renversée dans l'autre axe comme un contre-champ longtemps gardé secret) et sonore (les voix un peu trop éloignées des hommes pour être intelligibles). Ne rognant jamais sur ce principe, Reichardt fait de Meek's Cutoff un film très intéressant et subversif dans son apport sur les focalisations dans le western. Elle a aussi le don de créer des images entêtantes, curieuses et simplement symboliques : splendide passage d'une rivière où l'une des épouses porte à bout de bras une cage à oiseau ; inoubliable image de ces trois corps avançant contre le soleil, à l'arrière du convoi ; travelling insensé sur une femme qui cherche son foulard emporté par le vent puis revient vers son mari en criant son nom, etc. L’Amérique de Reichardt ressemble à celle des débuts d'Errol Morris, le pittoresque en moins, l'existentialisme d'un Jerry Schatzberg en plus. Ce n'est pas tant une Amérique de désaxés, de marginaux que de promeneurs solitaires, parce qu'ils n'appartiennent à aucune terre, qu'ils ne sont nulle part chez eux. Le parcours du territoire n'est pas tellement une trajectoire et plus le territoire est circonscrit, mieux il sera investi et fera écho à la déroute du personnage : on peut tourner en rond, voire rester sur place. La première heure de Wendy & Lucy (2008) se déroule dans un périmètre d'une centaine de mètres carrés. Wendy, déjà jouée par Michelle Williams, y répète sans cesse « I'm just passing through ». Si Mikhaël Hers était américain, on peut parier que ses films ressembleraient à ceux de Reichardt : même magistrale intensité et opacité dans le rendu du temps, hypersensibilité de l'instant, une sorte de réalisme magique qui aurait déchanté de sa capacité à s'échapper du réel, mêmes « actes apparemment sans intérêt qui font surgir à tout un sens profond » (Luc Moullet). Comme dans le cinéma des Straub ou de Ford, le vent a beaucoup d'importance dans la narration chez Reichardt. Tous les personnages de ses films marchent contre le vent, et prennent un rythme spécifique : lorsqu'ils avancent le temps est comme bloqué, ils se « déplacent » physiquement peu. Lorsqu'ils ne bougent pas en revanche, le temps s'écoule de façon organique, mais c'est une douleur car on mesure que même les bons moments que l'on vit sont en train de fuir, de nous glisser des mains, à moins qu'ils ne soient déjà que la trace d'autres passés (Old Joy). Les personnages luttent davantage contre eux même que contre les autres, et ont un compagnonnage forcé, douloureux mais résolu avec les éléments.

Note : merci donc aux Grignoux, entre deux séances de téléfilms-TF1 à la Quand Je Serai Petit et de Darknighteries blockbustées de se rappeler vaguement qu'ils ont une mission culturelle. Ce Meek's Cutoff n'a aucune chance face à eux, même dans les salles sensées le protéger, ce qui prouve que les exploitants sont trop souvent de petits frileux aux vues étroites et accessoirement que le monde est mal fait. Délai d'attente : un an et seule une mesquine dizaine de séances pour le voir, autant dire qu'il vaut mieux ne pas partir en vacances. Un an de plus que le reste du monde pour (re)découvrir le splendide Deep End de Skolimowski ou le Ich will doch nur, daß ihr mich liebt de Fassbinder, un an de retard pour voir enfin ce Meek's Cutoff réalisé en 2010. Reichardt, elle, prépare déjà Night Moves, et on sait qu'on peut compter sur elle.

Publié le 5 juin 2012

Parce qu’il s’exprime avec une économie d’effet et de moyens remarquables « la dernière piste » focalise l’attention du spectateur sur son mystère, son sens caché. Kelly Reichardt a l’art de jouer avec l’objet de son film et de le dévoiler discrètement. En se concentrant sur la peine quotidienne et répétitive de ces pionniers le film démythifie la conquête de l’ouest en même temps qu’il crée autour de celle-ci un étrange malaise. Avec une grande finesse elle laisse transparaitre ses thématiques à travers les personnages, le scénario étant des plus dépouillés. Cela fonctionne parfaitement tant KR fait confiance à ses acteurs pour tenir le cap de la sobriété. Ce ne sont pas les évènements qui vont servir de révélateur mais plutôt la réaction des protagonistes, tous un peu perdus, face à ceux-ci. Au-delà de la psychologie c’est plutôt leur héritage culturel, leur attachement à une civilisation naissante qui va transparaitre. C’est précisément sur ce terrain que KR va introduire ses doutes. A l’image de ses pionniers perdus dans le désert elle va nous laisser en plan avec ce questionnement capital sur notre civilisation.

- 1

pekkaN