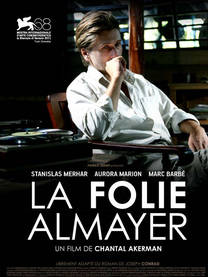

La Folie Almayer

Réalisateur:

Origines:

- Belgique

- France

Genre:

- Drame

Année de production: 2011

Date de sortie:

29/02/2012

Durée: 2h10

Synopsis :

Quelque part en Asie du Sud-Est, loin de tout, sur la rive d'un grand fleuve tumultueux. Un fleuve qui aura un rôle déterminant dans l'histoire. Une simple histoire qui réunit passion et rêves, racisme et argent, désir d'indépendance et lâcheté, mais par dessus tout l'amour d'un père pour sa fille. Un amour qui l'entraînera vers sa perte.

Avis des internautes du film La Folie Almayer

- 1

Publié le 18 mars 2012

« Librement adapté » de Conrad (précise le générique), La Folie Almayer scelle surtout les retrouvailles avec une veine romanesque, pour ne pas dire romantique et lyrique des fictions de Chantal Akerman, La Captive en tête. Cela commence avec l'ondulation réfléchie de la lune dans les eaux troubles d'un fleuve sur le prélude de Tristan et Isolde de Wagner, celui-là même qui nous sciait dans le siège de Melancholia voici six mois. Dans un dancing borgne au fin fond du Cambodge, un homme s'avance vers la scène où un autre homme, plus jeune, croone sur Sway de Dean Martin. L'homme monte sur scène et poignarde le chanteur, les danseuses vahinés s'échappent toutes sauf une, qui reste comme en transe, imperturbable à mimer des vagues de ses mains en chaloupant du bassin. A l'annonce de la mort du chanteur, elle s'arrête, avance vers le devant de la scène et entonne une élégie. Pour peu, on se croirait au Club Silencio de Mulholland Drive, avec le playback interrompu par crise cardiaque avant le Llorlando de Rebekah Del Rio. « Avant, ailleurs » racontera, sans balises, ce qui a amené à cette scène, soit un amour filial déchiré par un mystérieux chercheur d'or(qui a la stature et le charme ténébreux de Marc Barbé) puis par la folie de la solitude paternelle, stationné ad vitam dans sa maison (la folie du titre) en lisière de la forêt hostile.

Ne nous laissons pas duper par cette apparente construction en flash-backs : là où Akerman nous entraine, c'est là où le tracé des routes s'achève, où les rives du récit sont débordées par d'incessants reflux haptiques, des syncopes hallucinatoires qui prennent la trajectoire de longs travellings latéraux. Le roman de Conrad était d'ailleurs sous-titré : « histoire d'une rivière d'Orient ». Ces trajectoires sinueuses, serpentines bousculées des accès de colère du personnage de Stanislas Merhar, deviennent rapidement le squelette souterrain du film, qui dessine en filigrane sa forme même. Contrairement à un large pan de sa filmographie, Almayer n'est pas un film dont le dispositif précède le récit, ou l'assujettit à une structure qu'il génère lui-même (Hotel Monterey, Jeanne Dielman, Nuit et Jour,etc.), parfois donné tel quel dans le titre (Je Tu Il Elle, Saute Ma Ville), et qui a parfois rapproché l'œuvre d'Akerman des promesses transversales de la muséification.

L'improvisation du tournage offre une structure certes incertaine, mais réjouissante pour son absence de complexe quant à son rendement narratif. Tel dialogue explicatif fait tout à coup progresser d'un bond le récit qui s'enfonçait jusqu'à lors dans la forêt tropicale, dans des baroud dignes de ceux d'Apichatpong Weerasethakul. La comparaison n'est pas que superficielle, puisque c'est dans une même torpeur hallucinée que se noient les interprètes, et que les travellings finissent sur leurs mêmes visages figés dans la végétation luxuriante, guettant l'ami/ennemi tapis dans une semi-obscurité. Et le spectateur de s'engouffrer à leur suite, trop heureux de gouter à l'éblouissement de soudaines percées de soleil à travers les branches ou d'un bain mérité sur le fleuve doré. Car la lune reflétée dans l'eau ne se révèlera être qu'un phare de bateau s'avançant vers le ponton, une tempête éclatera dans la nuit ; le réel de l'existence (qui pour Akerman comme Conrad, précède l'essence) viendra comme un fantôme hanter les âmes jusqu'à en être le seul palpable reflet.

C'est que la cinéaste raffine surtout une esthétique de la prosopopée qui est une constante chez elle, portée plus par les absences que la présence de deux interprètes rêvés (rêveurs) : la première est Nina jouée par Aurora Marion. Son visage buté, barré par un front très droit, ses yeux d'un noir impénétrable, son regard hypnotise avant de dévorer sa proie, et ses deux lentes avancées d'un plan large jusqu'au très gros plan constituent deux climax possibles de la fiction. Son statut évanescent de modèle désincarné est lui-même menacé par un retour de réel en vase communicant : virée du pensionnat, elle redevient une trop petite fille qui fume pour se donner un air de grande, mais se retrouve vite à errer dans les rues de la ville, voler une mangue, pisser dans une ruelle. Mais l'instant d'après, elle change encore de visage, de peau : languide, elle fume au pied d'un arbre, louvoyant avec son amant, le dangereux mercenaire Daïn.

Quant à Stanislas Merhar, épatant cargo fantôme qui prête sa carcasse voutée au poids des années qui ne passent pas, sa composition spectrale rappelle la phrase de Ionesco : « La raison, c'est la folie du plus fort ». Exhibant faiblesse, déréliction, désespoir, rage contrite, il achemine lentement son corps vers le splendide plan final où avec une rarissime économie d'effets -un papillonnement de cils fébriles, laissant le soleil se déposer douloureusement sur ses mèches blondes- il obscurcit son regard d'un voile d'absence qui se mue en une tristesse insondable. Le meilleur film d'Akerman depuis Sud (1999) et formellement une de ses expériences les plus abouties sur la direction d'acteurs.

- 1

Accatone